Die Begriffe im Feld Lehr- und Lernvideos sind so zahlreich, wie sie schwer voneinander zu unterscheiden sind: Wohl analog zur wenn auch „asymmetrischen“ (Meyer 2018: 133) Verbindung von Lehre und Lernen finden die Begriffe Lernvideo und Lehrvideo synonyme Verwendung (etwa: Ebner/Schön 2017). Ein Lehrfilm hingegen sei ein dokumentarisches, mit hohen Produktionsaufwand realisiertes Format von maximal 15 Minuten Länge (Harder o. J.: 103). Diese Unterscheidung dürfte bereits hinsichtlich der mittlerweile synonymen Nutzung der Begriffe Film und Video problematisch sein. Dann werden Lernvideos mit Erklärvideos gleichgesetzt (Persike 2019).

Charakteristisch für Erklärvideos sei es, dass sie über eine unterhaltsame Note verfügten. Dies werde u. a. durch Narration und Visualisierung im Comic-Stil erreicht. Erklärvideos seien von kürzeren und damit unterhaltsamen Aspekten weniger Raum bietenden Tutorials zu differenzieren. Denn Tutorials seien vornehmlich durch eine Bildschirmaufzeichnung (Screencast) bestimmt. (Harder o. J.: 103) Gleichwohl dürfte ein Blick auf das Spektrum von Tutorials auf einer Plattform wie YouTube zeigen, dass diese Unterscheidung kaum Umsetzung findet.

Erklärvideos dürften sich gegenüber dem Mitschnitt einer Veranstaltung als instruktiver und konkreter verstehen lassen. Schließlich widmen sich Erklärvideos gegenüber z. B. einer auf Video gebannten Vorlesung komprimiert kleinteiligen Aspekten. Folglich sind Erklärvideos in ihrer Laufzeit kürzer. Eine Vorlesung ist hingegen ausladender Natur, sodass die Laufzeit eines solchen Mitschnitts schnell weit über einer Stunde liegen dürfte. Ein Synonym für den Mitschnitt einer Vorlesung im Hörsaal kann der Begriff „Präsenzaufzeichnung“ (Harder o. J.: 103) sein.

Der Begriff „Digital Lecture“ soll sowohl Erklärvideos als auch Lernvideos beschreiben (Persike 2019: 4). Die „Live Digitized Lecture“ (Persike 2019: 4) soll als Unterpunkt der Digital Lecture den Mitschnitt einer Präsenzveranstaltung bezeichnen.

Apropos „live“: Mögen die Begriffe Video und Film den Eindruck einer archivierbaren Datei erzeugen, ließe sich im Zusammenhang mit Lehr- und Lernvideos über eine Aufzeichnung einer Live-Veranstaltung hinaus das (gleichzeitige) Live-Streaming eines Vortrags nennen. Das gleichzeitige Streaming einer live, vor Präsenzpublikum gehaltenen Veranstaltung und virtuell zugeschalteten Lernenden wird bisweilen als „Hybride Lehre“ bezeichnet. (Siehe zur definitorischen Vielfalt des Begriffes „Hybride Lehre“: Reinmann 2021.)

Eine E‑Lecture hingegen sei ein im Vorfeld produzierter Vortrag: Ein solches Videos sei gegenüber dem Mitschnitt einer Präsenzveranstaltung kürzer und hochwertiger, gar im Studio realisiert (Harder o. J.: 103). Zudem sei eine E‑Lecture gegenüber einer klassischen Vorlesung inhaltlich kleinteiliger. Denn Sie widme sich einzelnen Aspekten. (Persike 2019: 5)

Als Demonstrationsvideos werden jene Filme bezeichnet, die zwar in der Lehre Verwendung finden, aber keinen „Erklärcharakter“ (Persike 2019: 4) besitzen. Folglich verfügt dieses Videomaterial womöglich, selbst wenn es konkret für das Lehranliegen produziert wurde, über keinen Sprechendentext und nur wenig narrative Aufbereitung. Des Weiteren kann es sich bei Demonstrationsvideos auch um Ausschnitte andere bewegtmedialer Formen handeln. (Persike 2019: 5) In diesem Zusammenhang ließe sich also von Anschauungsmaterial sprechen.

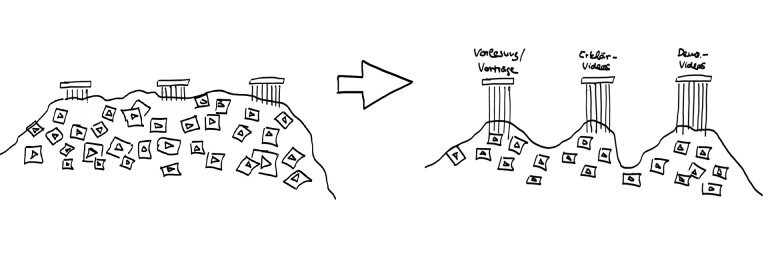

Versuch: Den Formaten von Lehr- und Lernvideos etwas Schärfe zu verleihen …

Bild von Sönke Hahn, freigegeben unter CC 0 (1.0)

Insgesamt werden Intention, was das Video erreichen soll, und die Form der Realisierung des Videos sowie Production Values wenig differenziert zur Beschreibung des Komplexes Lehr- und Lernvideo zusammengezogen (etwa bei Persike 2019).

Insgesamt, auf Seiten eines mit Videos verbundenen Anliegens, lassen sich innerhalb des Komplexes Lehr- und Lernvideos 2 + 1 grundlegende Strömungen bzw. Format-Kategorien erkennen: die auf Film gebannte und/oder per Video übertragene Vorlesung, entsprechend eingefangene Vorträge etc. sowie Erklärvideos. Die additive Ergänzung „+1“ meint Demonstrationsvideos nach Persike (2019: 5) — also besagtes Anschauungsmaterial. Denn dieses ist wie bereits erwähnt tendenziell als Mittel zum Zweck einzustufen.

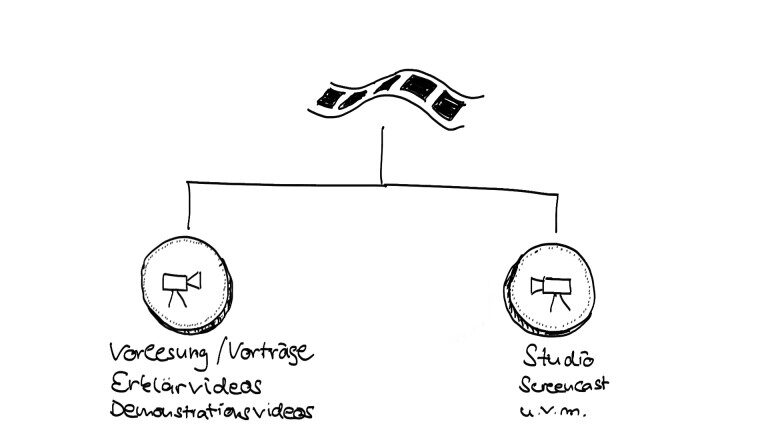

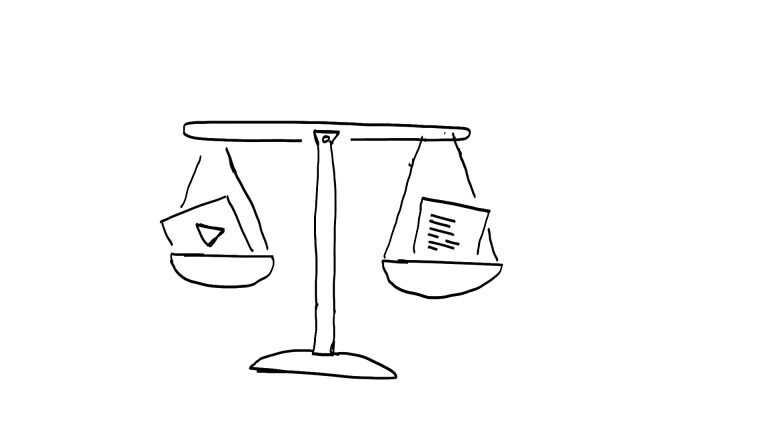

Diese 2 + 1 Formatkategorien lassen sich zu verschiedenen Formen der Produktion und Realisation eines Videos in Bezug setzen. Wir haben bereits einige kennengelernt: Screencast, Auszeichnung im Studio, Animationen. Ein Spanungsfeld entsteht. Metaphorisch ließe sich von zwei Seiten einer Medaille sprechen:

Zwei Seiten einer Medaille: Ein Spannungsfeld von Formaten und Verfahren (im 2. Teil der Serie mehr dazu)

Bild von Sönke Hahn, freigegeben unter CC BY 4.0

Bevor diese beiden Pole, die Format- bzw. Intentions- auf der einen und die Produktions-Seite auf der anderen, genauer untersucht werden können und die in diesem Feld auftretenden Typen genauer bestimmt werden, gilt es, eine grundlegende Definition von Lehr- und Lernvideos vorzunehmen.

Vier Charakteristika von Lehr- und Lernvideos

Es lassen sich vier Charakteristika für den Gesamtkomplex „Lehr- und Lernvideo“ bestimmen. Allerdings aufgrund des allgegenwärtigen Konvergierens (Hickethier 2007: 1 u. 11; Burkhard 2019: 36 ff.) verschiedener Medien sind die Charakteristika nicht immer exklusiv Lehr- und Lernvideos zuzuordnen:

- Audiovision (— Multimedia, „bewegtes Bild“): Anvisierte Inhalte werden audiovisualisiert — dem Medium Film und seiner regelmäßigen Verknüpfung von Ton und visuellen Darbietungen entsprechend. In diesem Zusammenhang könnte auch von Multimedialität gesprochen werden. Denn das Medium Film ist als Kombination mehrerer „Basismedien“ (Schanze 2002: 219 f.) zu verstehen — Ton, Bild, Text etc. (Wobei wiederum einschränkend und der Vollständigkeit halber ergänzt werden muss, dass diese Basis-Medien nicht die kleinste Einheit eines Werkes sein müssen. Denn jedes Bild kann selbst auch diversen Zeichen und meta-medialen Facetten bestehen.) In Anbetracht dieser Eigenschaft des Mediums lohnt zur Gestaltung von Lehr- und Lernvideos ein Blick auf die didaktisch-kommunikativ erkenntnisreichen Multimedia-Prinzipien (Mayer 2021) und deren theoretischen Hintergrund. Diese Prinzipien sind nicht exklusiv dem bewegten Bild verschrieben. Dennoch können besagte Prinzipien Orientierung bei der Gestaltung eines Filmes bieten. Denn ein den Prinzipen folgendes Lehr- und Lernvideo kann eine das Lernen förderliche Mehrkanal-Auslastung des Arbeitsgedächtnisses begünstigen. Zudem sind die einleitend genannte Faszination für und die verstärkte Hinwendung zum bewegten Bild es Wert, aufgegriffen zu werden. Denn Filme sind ein Trend, gleichsam eine auf Seiten Lernender vertraute Kommunikationssituationen: Diese Schwelle im Austausch mit Lernenden kann also „schon einmal“ genommen werden. Überdies eigenen sich Videos ihrer dynamischen Natur entsprechend, dynamische Sachverhalte ebenso aufzeigen bzw. zu erklären (Harder o. J.: 103).

- Potenziell örtlich unabhängige Nutzung: Die Dateien bzw. Videos können „von überall“ eingesehen, angedachte Inhalte zeitsouverän erlernt werden. „Potenziell“ meint: je nach Bereitstellung (Inter- oder Intranet bzw. Passwort geschützte Lernplattform etc.), Endgeräten (FullHD, ggf. UHD/4k tauglich) und Internetzugang (Datenvolumen, Übertragungsrate) Lehrender und Lernender.

- Potenziell „asynchrone“ (Ebner/Schön 2017: 2) Bereitstellung: Lehr- und Lernvideos als Dateien können im Falle verpasster Veranstaltungen, zeitsouveräner Lerngestaltung und/oder im Sinne eines individuellen Lerntempos zur Vertiefung, zum Nachhaken abgerufen, gestoppt, gespult, erneut betrachtet werden (Rosenbaum 2018: o. S.). „Potenziell“ meint hier: Dieses Charakteristikum entfällt, wenn es sich ausschließlich um eine Live-Übertragung handelt.

- Didaktisch abgewogen, eingeordnet, konzipiert & realisiert: Im Sinne eines edukativen Anliegens sollten die Konzepte für etwaige Videos bzw. die videografische Aufbereitung eines angedachten Inhalts didaktischen Überlegungen folgen (Ebner/Schön 2017: 2). Zudem kann oder sollte ein Video in größere didaktische Zusammenhänge eingebunden sein — etwa in ein Lehrkonzept (Aldrian 2019: 3).

Didaktische Note ist unabdingbar

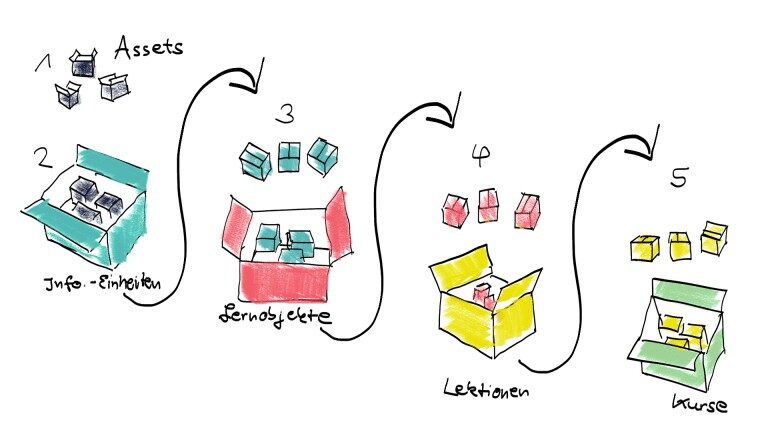

Bevor wir uns konkret mit verschiedenen Formaten von Lehr- und Lernvideos beschäftigen können, gilt es eine didaktische Perspektive einzunehmen. Didaktik ist schließlich die Lehre vom Lehren und Lernen (Jank/Meyer 2020: 14). Sie dürfte folglich grundlegende Fragen zum Einsatz von Videos in der Lehre beantworten können. Daher muss zunächst festgehalten werden: Sowohl der Einsatz von Lehr- und Erklärvideos als auch die konkrete Gestaltung derselben sollte unter Einbezug didaktischer Überlegungen erfolgen. Erfahrungsgemäß wird der Didaktik mit Skepsis begegnet. Vielleicht klingt sie zu sehr nach Schule. Es bietet sich daher alternativ eine kommunikativ-mediale Sichtweise an: Das Was, ein angedachter Inhalt und das Wie, der Erzählweise und konkreten audiovisuellen Gestaltung besagten Inhalts, ergeben stets und in der Praxis einen untrennbaren Zusammenhang. Ein guter Inhalt kann bekanntlich schlecht rübergebracht werden. Und eine Illustration hilft nicht, wenn sie „nichts“ zeigt. Medien innerhalb eines Films sowie innerhalb eines Kurses sind nie nur bloße Werkzeuge wie die einer Werkbank. Vielmehr gehen sie im Kontext auf. Und gleichsam sind ein eventueller Kurs und der potenziell gemeinsame, zusammen mit Studierenden entstehende Raum insgesamt Medien. Das Spannungsfeld zwischen einem Vollständigkeits- und Vereinfachungsanspruch ist uns aus der Lehrplanung nur allzu bekannt und trifft auch auf die Planung von Lehr- und Lernvideos zu. Unter dem Begriff didaktische Reduktion ist die Stoffaufbereitung für die Lerngruppe gemeint, für die die Inhalte verständlich und zugänglich gemacht werden sollen. Abstrahieren und Partikulieren (Lehner 2020: 145) sind hier nur zwei mögliche Spielarten der didaktischen Reduktion. Die Herausforderung liegt stets darin, auf der einen Seite Lehr- und Lernstoff auszuwählen und somit Ausführungen auf das Wesentliche zu begrenzen. Auf der anderen Seite realisiert sich die didaktische Reduktion durch die Reduktion eines Sachverhalts auf der Inhaltsebene. Dabei wird die fachliche Komplexität aufrechterhalten, aber die abstrakten Aussagen der Reduktion werden durch Hilfsmittel — z. B. über Vorführungs‑, Demonstrations- und Belegstrategien — veranschaulichend dargestellt (Lehner 2020: 14). Stark abstrahierende Darstellungen oder zu starke Simplifizierungen können jedoch Gefahr laufen, Lernerfolge zu mindern, da entweder „der Stoff […] schlicht nicht als Herausforderung angesehen [wird]“ (Ebner/Schön 2017: 7). Oder es kann, wenn sich bei zu starken Vereinfachungen fachliche und sachliche Fehler ergeben, zu Fehlinterpretationen durch die Lernenden kommen. Wir werden im dritten Teil dieser Blog-Serie noch überblickhaft auf diese Herausforderung eingehen. Hinsichtlich eines didaktisch und/oder kommunikativ-medial motivierten Einsatzes von Lehr- und Lernvideos ließe sich von Granularität sprechen. Denn die Einnahme einer entsprechenden Perspektive ist nicht nur für ein einzelnes Video sinnvoll: Ein Video sollte einerseits selbst didaktischen Empfehlungen entsprechend gestaltet sein. Andererseits geht es auch um die didaktisch-inhaltliche Passung der Lehr- und Lernvideos in ein übergeordnetes Gesamtkonzept bzw. Lehrkonzept (Aldrian 2019: 3). Ein Video wird also nicht um seiner selbst Willen eingesetzt, sondern erfüllt einen Zweck. Ein Lehr- oder Erklärvideo „steht selten für sich allein“ (Aldrian 2019: 3). Zu fragen ist also auch, ist das Medium, das Format zur Veranschaulichung dieses Sachverhaltes geeignet? Wie bereits erwähnt, die dynamische Abfolge eines Videos eignet sich sicherlich besonders, Abläufe zu audiovisualisieren. Bei der konkreten Gestaltung, der Abwägung von Bild und Text zum Beispiel, können die auch jenseits des bewegten Bildes Gehör findenden Multimediaprinzipen des US-amerikanischen Psychologen Mayer Orientierung bieten — zu den Prinzipien gleich mehr. Granularität meint aber nicht nur die Platzierung des Lehr- und Lernvideos innerhalb des Gesamtzusammenhangs einer Semesterveranstaltung. Gemeint ist auf der medien-didaktischen und ‑technischen Seite auch eine Beschreibung des Videomaterials. So lassen sich Lehr- und Lernmaterialien generell auch im Hinblick auf Größe und didaktischen Gehalt klassifizieren. Dabei können — auch Lehr- und Lernvideos — verschiedene Granularitäten und damit je unterschiedliche didaktisch-strukturierte Komplexitäten aufweisen. In Bezug auf wiederverwendbare Lernobjekte, zu denen auch Lehr- und Lernvideos zählen, verweist der österreichische Soziologe Peter Baumgartner auf ein Matroschka-ähnliches Prinzip, wenn er fünf verschiedene Granularitätsstufen für Lehr- und Lernmaterialien konzipiert. Die sogenannten Medienobjekte (Assets) bilden die erste Stufe auf der Granularitätsskala. Text, Bild, Ton gelten Baumgartner zufolge, im Sinne besagter Stufen, als kleinste Einheiten. Diese Medienobjekte können zu „inhaltlich strukturierten Informationseinheiten“ zusammengefasst werden und erreichen damit die zweite Granularitätsstufe. Weiter heißt es „erst dann, wenn diese Informationseinheiten didaktisch motiviert sind und ein bestimmtes Lernziel vermitteln bzw. erarbeiten helfen, entsteht daraus ein Lernobjekt“ (Baumgartner 2004: 317). Dieses Matroschkaprinzip umfasst noch zwei weitere Stufen, sofern Lehreinheiten und Kurse als reusable Lehr- und Lernmaterialien betrachtet werden: „Entsprechend den didaktischen Anforderungen […] werden entsprechend angepasste Lektionen und Kurse durch eine spezifische Kombination der Lernobjekte generiert.“ (Baumgartner 2004: 318) Werden Einheiten bzw. Lektionen oder Kurse beispielsweise als Lehr- und Lernvideos konzipiert und realisiert, können sie auf mehreren Granularitätsstufen verortet werden. Je nach Ausrichtung, Anreicherung und Serialität sind sie entweder Informationsobjekte bzw. Lernobjekte oder didaktisch-komplexere Gebilde: Einheiten/Lektion bzw. Kurse. Wenn Sie übrigens auf der Suche nach Templates zum Aufbau ganzer Kurse sind, dann bietet Ihnen twillo Unterstützung — anhand von in Lern-Management-Systeme integrierbaren Kursvorlagen zum Inverted Classroom, problembasierten und forschenden Lernen.

Filme im Rahmen „größerer“ Lehr-Lern-Zusammenhänge — Granularität

Bild von Sönke Hahn, freigegeben unter CC BY 4.0

Wann macht ein Video innerhalb eines Lehr- und Lernszenario Sinn? Lehrvideos können in „unterschiedlichen Lernszenarien und Lehr- und Veranstaltungsformen eingesetzt werden“ (Aldrian 2019: 5). Dabei können sie vertiefend (Sailer/Figas 2015: 78; Aldrian 2019: 5), ergänzend (Aldrian 2019: 4), Abwechslung bietend (Aldrian 2019: 5), zur Vor- oder Nachbereitung (Aldrian 2019: 5) bzw. als primäre Quelle Einsatz finden. Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich vom Präsenzunterricht oder live-gestreamten Events bis hin zum Feld Blended Learning (Aldrian 2019: 5 f.).

Grundsätzlich, aber insbesondere im Rahmen von Blended Learning können Videos vorbereitender oder nachbereitender Natur sein bzw. eine entsprechende didaktische Funktion erfüllen (Aldrian 2019: 5). Denn gerade beim Flipped oder Inverted Classroom können sie als zentrale Quelle zum Erlernen oder zumindest zum Ausgangspunkt des in der charakteristisch nachgeordneten Kontaktzeit bzw. des in den Präsenzphasen Behandelten dienen (Aldrian 2019: 5). Gleiches gilt auch für Online-Kurse, sogenannte MOOCs (Massive Open Online Courses), die oft ohne Termin und jederzeit absolviert werden können. Hierbei nehmen Videos die zentrale Stelle zur Vermittlung der Kursinhalte ein (Ebner/Schön 2017: 4). Oft finden zusätzlich interaktive Elemente in MOOCs Verwendung (Sailer/Figas 2015: 78, Aldrian 2019: 6), um die Motivation der Lernenden zu verbessern (Aldrian 2019: 6).

Im Zusammenhang mit dem eingangs genannten, durchaus vielfach belegten (Reinmann 2021) Begriff Hybride Lehre sei auf das Live-Streaming eines Vortrages in Präsenz, vor einem Präsenz-Publikum für eine gleichzeitig virtuell zugeschaltete Zuschauerschaft verwiesen: Theoretisch kann der Präsenz-Veranstaltung Dank Video-Stream also örtlich unabhängig beigewohnt werden. (Wenngleich dabei zwei „Medien“ — Präsenz und virtueller Raum — „kollidieren“. Beiden Medien wird höchstens in einem Kompromiss gerecht zu werden sein. Dazu in Teil 3 dieser Blog-Serie mehr.)

Um die didaktische Funktion auch eines Lehr- und Lernvideos zu bestimmen, lässt sich die Taxonomie des US-amerikanischen Psychologen, Benjamin Bloom, heranziehen. Bzw. die Überarbeitung der Stufen durch den US-amerikanischen Erziehungswissenschaftler David Krathwohl kann Betrachtung finden. Mit der Taxonomie können nämlich Lernziele, also das, was Lernende idealerweise im Zuge des Lern- und Lehrvideos bzw. durch deren Kontexte „schließlich“ können sollten, eingestuft bzw. bestimmt werden. Die Stufen von Benjamin Bloom sind bekanntlich die folgenden: erinnern (Wissen abrufen), verstehen (zusammenfassen, einteilen), anwenden (berechnen, durchführen), analysieren (unterscheiden, Vergleich vornehmen), evaluieren/reflektieren (kritisch und begründet prüfen), generieren/kreieren (konzipieren, realisieren).

Die an dieser Stelle genannten Potenziale (und sich andeutende Hürden) von Lehr- und Lernvideos werden wir in den nächsten Teilen unseres Blog-Eintrages vertiefen. Zunächst aber wollen wir uns einer, bereits mehrfach angerissenen Orientierungsgröße in der Gestaltung eines Lehrvideos widmen — den Multimedia-Prinzipien:

Orientierung zur didaktischen Gestaltung (auch von Lehr- und Lernvideos) — Multimedia-Prinzipien

Die Multimedia-Prinzipien bieten Hilfestellung, um den Einsatz, die Kombination von Medien — Multimedia — abzuwägen bzw. konkret zu gestalten. Sie können also in Anbetracht der Multimedialität des bewegten Bildes auch im Feld der Lehrvideos konsultiert werden. Besagte Prinzipien entstammen der Feder des US-amerikanischen Psychologen Richard E. Mayer, insbesondere seinem nun schon seit 2001 in mehreren Auflagen erschienenen Werkes zum multimedialen Lernen. Mayers Prinzipien sind mehr als Theorien, sondern sie basieren auf empirischen Erkenntnissen.

Mayers Überlegungen finden nicht nur im Rahmen der Didaktik, sondern grundsätzlich in der Kommunikation, gar im Feld der Werbung Verwendung. Die Anzahl der Multimediaprinzipien variiert stark — je nach Auflage von Mayers Werk: Mayer hat weitere Prinzipien in den vergangenen Jahren dem Katalog hinzugefügt. Wir stellen diesen hier verkürzt vor.

Gestaltung didaktisch abwägen — mithilfe der Multimedia-Prinzipien

Bild von Sönke Hahn, freigegeben unter CC BY 4.0

Ein kognitives Lernmodell

Mayers Konzept der Multimedia-Prinzipien basiert auf einem kognitiven Lernmodell zur menschlichen Informationsverarbeitung (Mayer 2021: 40 f.) bzw. einer entsprechenden Vorstellung der Vorgänge im Gehirn. Einen zentralen Platz nimmt dabei das Arbeitsgedächtnis ein. Das Arbeitsgedächtnis ist im Wesentlichen der mit dem Bewusstsein assoziierte Entscheider des Menschen (Held/Scheiter 2019: 70 f.). Es ist die bewusste Schaltstelle zwischen Wahrnehmung und Langzeitgedächtnis (Meyer 2020: 183). Im Arbeitsgedächtnis nimmt bewusstes Handeln seinen Ausgangpunkt (Jank/Meyer 2020: 183). Dabei zieht das Arbeitsgedächtnis nicht nur Gespeichertes aus dem Langzeitgedächtnis heran. Vielmehr kann es auch, das dürfte durchaus ein Anliegen von Lehre sein, der Ausgangspunkt sein, Input langfristig zu speichern bzw. diesen ins Langzeitgedächtnis zu überführen. Solch ein Wissen kann wiederum im Arbeitsgedächtnis Verwendung finden usw. In all diesen Prozessen formiert, kreiert oder nutzt das Arbeitsgedächtnis vereinfachte, mentale Vorstellungen (Mayer 2021: 40 ff.). Denn und zudem verfügt das Arbeitsgedächtnis nur über eine geringe Ressourcenlage — was Datenmengen und die Verweildauer dieser Daten anbetrifft (Zoelch/Berner/Thomas 2019: 27 ff., Mayer 2021: 41).

In diesem, Mayers Arbeit zugrunde liegenden Modell des Lernens wird davon ausgegangen, dass Sinneseindrücke im Anschluss an unsere Sinnesorgane das sensorische Gedächtnis durchlaufen, um in Arbeitsgedächtnis zu gelangen (Mayer 2021: 40 f.). Der Fokus des Modells liegt vor allem auf akustischen und visuellen Informationen. Denn sie gelangen, in dieser modellhaften Vorstellung, jeweils über einen eigenen Kanal ins Arbeitsgedächtnis (Mayer 2021: 40). Das Arbeitsgedächtnis hält — in dieser maschinellen Metaphorik — für die Ver- und Bearbeitung der beiden Kanäle bzw. jeweils herangetragener Informationen Ressourcen vor. Dabei werden die „eintreffenden“ Datenbestände miteinander in Bezug gesetzt: Das Wort Katze lässt sehr wahrscheinlich das Bild Katze entstehen. Wenn wir eine Katze sehen, hören wir intern das Wort Katze. (Mayer 2021: 41) Das bedeutet, wird beim Vermitteln neuer, zu erlernenden Informationslagen nur ein Kanal genutzt, bleiben die Ressourcen des anderen ungenutzt. Oder bewegen sich akustische und visuelle Informationen stark auseinander, hat das Arbeitsgedächtnis besonders viel zu tun bzw. nähert sich einer Überlastung. Allerdings wenn beide Kanäle ausgelastet werden, kann potenziell „mehr“ im Arbeitsgedächtnis „geschehen“. Und damit kommen wir konkret zu den Multimedia-Prinzipien:

Die Prinzipien

- Multimedia-Prinzip: Menschen lernen anhand einer Kombination aus Bildern und Wörtern besser denn ausgehend von Wörtern bzw. Text. Denn die Kombination kann Verknüpfungen im Arbeitsgedächtnis begünstigen, statt nur einseitige Vorstellungen auszuformen. (Mayer 2021: 117)

- Kohärenz-Prinzip: Auf dekorative Elemente ohne didaktischen Mehrwert sollte verzichtet werden. Ressourcen drohen sonst auf Seiten lernender Menschen vom Eigentlichen, aus Perspektive Lehrender, abgezogen zu werden. (Mayer 2021: 143)

Gemeint ist hier auch Mayers Image-Prinzip: Ein statisches Foto eines verbal zu hörenden Menschen, des oder der Referent:in also, „einfach“ neben den Folien einzublenden, kann ablenkend wirken. Das statische Bild ohne Gestik und Mimik wirke bizarr. Dabei droht das Lernen erschwert zu werden. (Mayer 2021: 331)

Achtung: Aus diesem Prinzip sollte nicht abgeleitet, werden, es sei egal, wie etwas „aussieht“. Denn einheitliches Design bringt Konsistenz, bietet einen roten Faden — auch im Übergang vom Video zu übrigen Kurs-Materialien. Ästhetik kann zudem als Mehrwert verstanden werden. Ästhetik kann dem Werk mehr Glaubwürdigkeit verleihen (Yablonski 2020: 59) und dabei helfen, eventuelles Material langfristiger aufzuheben. - Signal-Prinzip: Hervorhebungen oder Betonungen des Gezeigten verbal oder wiederum visuell können ein besseres Lernen begünstigen. So wird Orientierung geboten, werden Zusammenhänge deutlicher und die Schaffung etwaiger mentaler Repräsentationen erleichtert. (Mayer 2021: 166)

- Redundanz-Prinzip: Das gleichzeitige Auftreten geschriebenen und gesprochenen Textes (≈ Vorlesen eines sicht- bzw. lesbaren Textes) kann das Lernen beeinträchtigen. Denn identische Informationen überlagern einander und müssen mühevoll in Einklang gebracht werden. (Mayer 2021: 186)

- Kontiguitäts-Prinzip (Mayer 2021: 207): Zusammengehörende Elemente — z. B. Text und Grafik — sollten beieinander positioniert werden statt im großen Abstand zueinander. Grafiken sollten also im Falle von Printwerken nicht im Anhang verschwinden. Dergleichen kann einen Orientierungsverlust begünstigen.

- Segmentierungs-Prinzip (Mayer 2021: 247): Eine Segmentierung in kleinere Untereinheiten, die graduell sichtbar bzw. betont wird, vermag das Verarbeiten des Gezeigten und das Strukturieren des Inputs zu begünstigen — gegenüber einem völlig unterbrechungslosen Fluss.

Hierbei ist abzuwägen: zwischen starken und wiederum störenden Brüchen und einem eben auch Verbindungen schaffenden Flow.

Die Segmentierung mag an das sogenannte Chunking erinnern. Chunking meint die insbesondere vom Arbeitsgedächtnis vollzogene Verarbeitung kleiner Einheiten bzw. die Verdichtung von Informationen zu entsprechenden Einheiten (Zoelch/Berner/Thomas 2019: 27 f.). Dieser Prozess kann aber anhand der Aufbereitung einer Information begünstigt werden. Diesbezüglich lässt sich auf ein erfahrungsgemäß unterschätztes Feld Bezug nehmen, das Feld der Typographie: Das Unterteilen als das dem Chunking anverwandte „Gruppieren“ (Zoelch/Berner/Thomas 2019: 28) einer Telefonnummer beispielsweise kann helfen, dass die Nummer besser zu merken oder zumindest besser abzutippen ist. - Vorbereitungs-Prinzip: Grundlegende Namen und Begriffe sollten lernenden Menschen im Vorfeld ihres „Zusammentreffens“ bekannt sein. Denn während des Erklärens komplexer Zusammenhänge sich noch mit „beteiligten“ Begriffen zu beschäftigen, erschwert das Verstehen. (Mayer 2021: 265)

An dieser Stelle berühren wir auch ein Konzept, welches sich als Teaser oder Einleitung dramaturgisch im Aufbau eines Videos wiederfinden können oder gar finden sollte: Alle „mitspielenden“ Personen respektive Faktoren sollte eingeführt werden, bevor deren Beziehung zueinander vertieft wird. - Modalitäts-Prinzip: Sollen Grafiken oder Animationen erläutert werden, eignen sich verbale Informationen besser als geschriebener Text. Es muss in diesem Fall nämlich nicht zwischen Bild und Text hin und her gewechselt werden. Lernende können sich stärker fokussieren. (Mayer 2021: 281)

- Personalisierungs-Prinzip (Mayer 2021: 305): Gemeint ist, dass ein umgangssprachlicher oder zielgruppenspezifischer Stil in der Lehre das Lernen erleichtern kann. Hilfreich kann zudem eine persönliche Ansprache sein — nicht nur stilistisch, sondern in Form eines selbst auftretenden Lehrenden oder eines Avatars. Die menschliche Komponente geht, Mayer (2021: 305) zufolge, so weit, dass eine maschinelle Stimme eher Ablehnung findet als eine menschlich wirkende Stimme.

Dieses Prinzip lässt sich mit Mayers Embodiment-Prinzip (Mayer 2021: 341) verbinden, als dass eine referierende Person nicht nur neben dem Bild stehen sollte. Vielmehr sollte sie mit dem Bild (gestisch) interagieren, sodass eine Verbindung zum Sachverhalt (≈ Signalprinzip) und letztlich zu den Lernenden begünstigt wird. - Immersionsprinzip: Zwar können immersive Medien einen umfassenden Einblick in etwaige Sachverhalte begünstigen. Andernfalls kann eine gewisse Distanz, als 2D-Darstellung eines 3D-Sachverhaltes, durch Abstraktion Mehrwerte schaffen. Es gilt folglich, abzuwägen. (Mayer 2021: 357)

Zur Einordnung: Immersion wird von Mayer als illusorische, fotorealistisch wirkende, dreidimensionale Simulation, als Virtuelle Realität verstanden — gegenüber einem Eintauchen in jede Art von realen bis abstrakten Raum, Werk etc. ≈ Hineinversetzten in der Welt eines Romans (Hahn 2018). - Aktivitäts-Prinzip: Angeleitete, gar auffordernde, unmittelbare und ggf. nach jedem Abschnitt (≈ Segment) erfolgende Übungen und/oder Aufgaben können das Gelernte festigen. (Mayer 2021: 370) In diesem Zusammenhang dürften sogenannte h5P-Videos und die damit mögliche werdende Interaktion Potentiale im Feld von Lehr- und Lernvideos entfalten.

Multimediaprinzipien und kognitives Lernmodell — Anmerkungen

Typisch für Modelle und ihre vereinfachenden Potentiale: Das Kognitiv im kognitiven Lernmodell mag suggerieren, hier ginge es um ein rein sachliches Denken gegenüber der Emotionalität des Unbewusstseins. Natürlich ist die Unterscheidung in zwei Systeme — ein explizites, bewusstes, rationales und eine implizites, unbewusstes und emotionales — innerhalb unseres Gehirns theoretischer Natur (Kahneman 2012: 28 f.). Praktisch dürfte auch das Arbeitsgedächtnis immer wieder mehr oder minder emotional mitbestimmt sein — so Scheier und Held (2019) in einer grafischen Darstellung der beiden Systeme. Wohl auch daher gehen Mayers Ausführungen regelmäßig über Sachliches hinaus: etwa bezüglich einer das Lernen fördernden, und zwar auch emotionalen Bindung zwischen Publikum und lehrenden Personen.

Dann mag das Modell Mayers den Eindruck einer gewissen Gerichtetheit erzeugen. Es mag auf den ersten Blick Analogien zu einem Trichterprinzip heraufbeschwören: Als ob Menschen etwas eingeflößt werden könnte. Daher sei an dieser Stelle auf den Konstruktivismus verwiesen. Die „Erkenntnistheorie“ (Meyer 2021: 286 f.) postuliert eine quasi individuelle, bedingt bewusste Konstruktion einer ebenso individuellen Sicht auf die Welt. Entsprechend fußt auch das Lernen auf einem Fundament subjektiver Erfahrungen—Werte—Überzeugungen—Orientierungen und Muster. Infolgedessen müssen wir eine Mehrkanalauslastung vor allem als potenziell verstehen. Garantien zum Erfolg in Sinne einer lehrenden Person können selbst für jene den Prinzipen vollends entsprechende Maßnahmen nie ausgesprochen werden. Persönliche Eigenschaften und oder Präferenzen lernenden Personen spielen immer eine Rolle. Insofern als Kondensat der Worte des deutschen Soziologen Niklas Luhmann (1997: 212): Kommunikation ist unwahrscheinlich. Und damit auch Lehren im Sinne einer 1:1‑Übertragung. Das soll nicht entmutigen, sondern zeigt, wie wichtig eine fundierte Konzeption und Gestaltung auch von Lehr- und Lernvideos und das Abwägen ihres Einsatzes ist. Die konstruktivistische Sicht zeigt zudem, dass es wichtig ist, die Zielgruppe etwaiger Lehr- und Lernvideos zu antizipieren. Die Relevanz der Multimedia-Prinzipien dürfte also darin liegen, den Flaschenhals „Arbeitsgedächtnis“ mit Blick auf die Lehre und das Lernen besser anzugehen.

Flaschenhals Arbeitsgedächtnis: Wenn schon nicht erweiterbar, dann doch bestmöglich nutzen.

Bild von Sönke Hahn in Anlehnung an Sarah Brockmann, freigegeben unter CC 0 (1.0)

Fazit zur ersten Annäherung an das Feld Lehr- und Lernvideos

Wir haben das Feld bestellt. Denn wir haben eine grundlegende Definition dessen vorgenommen, was Lernvideos charakterisiert: Lehr- und Lernvideos sind eine ggf. zeitlich und örtlich unabhängig abrufbare, didaktisch aufbereitete und einzuordnende Audiovisualisierung. Wir haben knapp Format-Kategorien für Lehr- und Lernvideos benannt: Vorlesung bzw. Vortrag auf Video (live, als Aufzeichnung), Erklärvideos und Demonstrationsvideos. Wir haben explizit auf die Wichtigkeit einer didaktisch kommunikativen Einordnung verwiesen. Dabei sind erste Hürden, aber auch Potentiale offenbar geworden: Lehr- und Lernvideos sind in der Planung und Realisierung zeitaufwendig. Videos sind aber auch im Trend, sie dürften einem Bedürfnis Lernender entsprechen und haben Potential Sachverhalte, dynamisch und eingängig zu veranschaulichen.

Im nächsten Teil dieses Blogbeitrags werden wir diese Eindrücke vertiefen: Wir werden Formate genauer definieren und diesen Verfahren bzw. Techniken der Realisation gegenüberstellen. Der nächste Beitrag ist am 22. April 2022 erschienen — und hier abrufbar.

Um direkt weiter zu lesen — hier die nächsten Teile unserer Serie zu Lehr- und Lernvideos:

Über die Autoren

Franziska Bock, M. A. und Dr. Sönke Hahn sind wissenschaftliche Mitarbeitende des Projekts „OER-Portal Niedersachsen“: twillo — Lehre teilen. Bock ist im Bereich der Hochschuldidaktik aktiv und beschäftigt sich mit Fragen der Schreibdidaktik sowie mit Fragen der Konzeption von reusablen Lehr- und Lernmaterialien. Hahn ist interdisziplinärer Wissenschaftler, Filmemacher mit internationalen Aufführungen und mehrfach ausgezeichneter Designer. Als Teil der Hochschule Emden/Leer sehen Bock und Hahn es als ihren Auftrag, über guten Inhalt hinaus die Lehre als solches voranzubringen.

Literaturangaben

Aldrian, S. (2019): Lehrvideo. Zentrum für Hochschuldidaktik. Fachhochschule der Wirtschaft, Graz. URL: https://www.campus02.at/hochschuldidaktik/wp-content/uploads/sites/20/2019/09/Lehrvideo.pdf (abgerufen am 15.03.2022).

Baumgartner, P. (2004): „Didaktik und Reusable Learning Objects (RLOs)“ In: Carstensen, D. / Barrios, B. (Hg.): Campus 2004. Kommen die digitalen Medien an den Hochschulen in die Jahre? Waxmann: Münster, New York, München, Berlin; S. 309–325.

Bloom, B. (1984): Taxonomy of Educational Objectives, Allyn and Bacon: Boston 1956, Pearson Education.

Burkhard, R. (2019): Kommunikationswissenschaft. Böhlau: Wien, Köln, Weimar.

Ebner, M. / Schön, (2017): Lern- und Lehrvideos: Gestaltung, Produktion, Einsatz. Handbuch E‑Learning. 71. Erg. Lieferung (Oktober 2017). 4.61. S. 1–14.

Hahn, S. (2018): Die Sechsfalt der Immersion: Versuch der (diskursiven) Definition eines vielschichtigen Konzeptes URL: https://www.academia.edu/35937976/Die_Sechsfalt_der_Immersion_Versuch_der_diskursiven_Definition_eines_vielschichtigen_Konzepts (15.03.2022).

Harder, S. (o. J.): Lehrvideos. Einsatzmöglichkeiten im berufsbegleitenden Studium. URL: https://www.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/UniHome/Weiterbildung/KOSMOS/Lehrvideos.pdf (abgerufen am 15.03.2022).

Hickethier, K. (2007): Film- und Fernsehanalyse. Metzler/Poeschel: Stuttgart.

Jank, W. / Meyer, H. (2020): Didaktische Modelle. Cornelsen: Berlin.

Kahneman, D. (2012): Thinking, Fast and Slow. Penguin.

Krathwohl, D. R. (2002): „A revision of Bloom’s taxonomy: An overview“ In: Theory into Practice, 41 (4); S. 212–261

Lehner, M. (2020): Didaktische Reduktion. Beck: Bern.

Luhmann, N. (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp: Frankfurt a. M.

Mayer, R. E. (2021): Multimedia Learning. Cambridge University Press.

Meyer, H. (2018): Leitfaden Unterrichtsvorbereitung. Cornselsen: Berlin.

Persike, M. (2019): „Videos in der Lehre: Wirkungen und Nebenwirkungen“ In: Niegemann, H. & Weinberger, A. (Hg.): Lernen mit Bildungstechnologien. Springer: Deutschland.

Reinmann, G. (2021): „Hybride Lehre — Ein Begriff und seine Zukunft für Forschung und Praxis“ In: Impact Free, 25, Feb. 2021.

Rosenbaum, L. (2018): „Youtube – Lehrvideos zu einem interaktiven Lernerlebnis weiterentwickeln“ In: Blog E‑Learning Zentrum Hochschule für Wissenschaft und Recht Berlin. URL: https://blog.hwr-berlin.de/elerner/youtube-lernvideos-zu-einem-interaktiven-lernerlebnis-weiterentwickeln/ (abgerufen am 15.03.2022).

Sailer, M. / Figas, P. (2015): „Audiovisuelle Bildungsmedien in der Hochschullehre. Eine Experimentalstudie zu zwei Lernvideotypen in der Statistiklehre“ In: Bildungsforschung 12 (2015) 1, S. 77–99.

Schanze, H. (Hg.) (2002): Metzler Lexikon Medientheorie – Medienwissenschaft. Stuttgart.

Scheier, C. / Held, D. (2019): „Die Neuro-Logik erfolgreicher Markenkommunikation“ In: Häusel, H. (Hg.): Neuromarketing. Erkenntnisse der Hirnforschung für Markenführung, Werbung und Verkauf. Haufe: Freiburg, München, Stuttgart; S. 65–96.

Schnell, R. (2002): Medienästhetik. Zu Geschichte und Theorie audiovisueller Wahrnehmungsformen. Metzler: Stuttgart.

Yablonski, J. (2020): Law of UX. 10 praktische Grundprinzipien für intuitives, menschenzentriertes UX-Design. O’Reilly/dpunkt: Heidelberg.

Zoelch, C. / Berner, V. & Thomas, J. (2019): „Gedächtnis und Wissenserwerb“ In: Urhahne, D. / Dresel, M. & Fischer, F. (Hg): Psychologie für den Lehrberuf. Springer: Berlin, Heidelberg; S. 23–32.

Dieser Artikel von Franziska Bock und Sönke Hahn ist – sofern nicht anders an einzelnen Inhalten angegeben – lizenziert unter CC BY 4.0